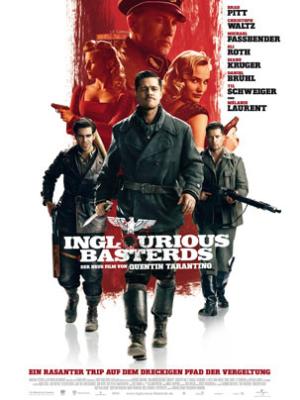

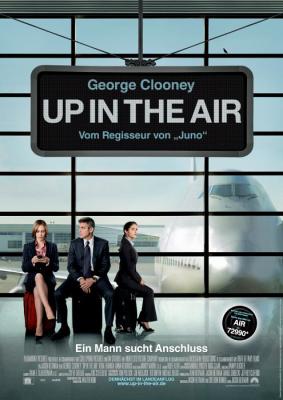

Up In The Air

Ryan Air am Prüfstand. Ryan Bingham (George Clooney) hat einen gleichermaßen simplen wie auch enervierenden und anstrengenden Job: er schmeißt Leute auf die Straße, wenn die jeweiligen Chefs für das Aussprechen der Kündigung zu feige sind. Und Clooney geht mit einer nonchalanten und gleichzeitig distanzierten Art an diese Arbeitskräfte-Terminierung, dass es einfach nur amerikanisch sein kann: sogar im Teppich-unter-den-Füßen-wegziehen ist die Freiheit des einzelnen stigmatisiert, wenn sie mittels umfangreicher Neuanfangs-Dossiers "verkauft" wird, wie Bingham erklärt.

Ryan Air am Prüfstand. Ryan Bingham (George Clooney) hat einen gleichermaßen simplen wie auch enervierenden und anstrengenden Job: er schmeißt Leute auf die Straße, wenn die jeweiligen Chefs für das Aussprechen der Kündigung zu feige sind. Und Clooney geht mit einer nonchalanten und gleichzeitig distanzierten Art an diese Arbeitskräfte-Terminierung, dass es einfach nur amerikanisch sein kann: sogar im Teppich-unter-den-Füßen-wegziehen ist die Freiheit des einzelnen stigmatisiert, wenn sie mittels umfangreicher Neuanfangs-Dossiers "verkauft" wird, wie Bingham erklärt. Verträgliche Happen

"Up In The Air" könnte ein Film über das Corporate Amerika sein - ein Universum, das sich von sich selbst ernährt, das angesichts der Wirtschaftkrise nur unmerklich aus seiner Umlaufbahn manövriert wurde und sich doch fluffig leicht wie eine Daunenfeder wieder auf seine Ausgangsbasis zubewegt. Diese everything goes-Attitüde ist das Korrektiv für die verheerenden Ansagen, die Bingham seinen Klienten mit seinem gewinnenden Lächeln vor die Füße wirft. Dass die Kamera nicht länger draufbleibt, wenn mal wieder die Zeit für den Abschied gekommen ist, zeugt davon, dass Regisseur Jason Reitman die Sozialkritik eher in verträglichen Happen serviert denn als geballte Ladung. So bekommt der Streifen im Independent-Outfit den schalen Hollywood-Industrie-Beigeschmack.

I´m stereotype

Die Botschaft lautet wohl: Jobs sind Statussymbole, die zu verlieren die ultimative Katastrophe ist - sofern dieser Verlust eben nicht mit dem nötigen Brimborium als "Neubeginn" oder sogar als die Möglichkeit, endlich seinen lange gehegten Träumen nachzugehen, verkauft wird. Hier nimmt der Film auch die Wendung zur Love Story, wenn Bingham - dessen Leben als aseptischer Junggeselle voll ist von Platinkarten, Zusatzmeilen-Zielen und Stereotypen - in der Geschäftsfrau Alex (Vera Farmiga) eine verwandte Seele trifft, mit der es sich gut flirten lässt und die sich an die Regeln Binghams hält, wonach man sich von allem seelischen Bindungsballast befreien sollte - eine Einstellung, die er in seinen Motivationsseminaren predigt.

Change of plan

Dass Bingham am Schluß als Luftikus zum Sinkflug ansetzt, macht ihn zu einem ebenso passiv Beteiligten in diesem Spiel der chirurgisch sauber arbeitenden Kräfte wie all die Protagonisten der Bevölkerung, die er zuvor der Arbeitslosigkeit zuführte. Daran ist nicht so sehr die von ihm gönnerhaft belächelte Uni-Absolventin schuld, die er - ebenso wie die freizusetzenden Mitarbeiter - methodisch streichelweich wie ein Kind behandelt, nachdem sie sich dranmachte, ihm den Boden unter den Füßen zu entziehen. Daran ist vor allen Dingen Bingham selbst schuld, der merkt, dass er sich mit den von ihm selbst aufgestellten Regeln ins Ausgedinge manövriert. Und dank der zynischen Schlußpointe muss Clooney erkennen, dass sein kosmopolitisches Dasein nicht gegen ein Zwei-Zimmer-Haus mit Drei-Kopf-Familie einzutauschen ist.

cinematograph - 24. Mär, 14:20

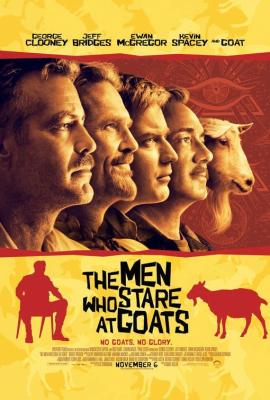

Acid in the army: Jeff Bridges und Ewan McGregor mischen etwas LSD in die Frühstücks-Eier, die vom ganzen Bataillon verspeist werden. Woraufhin die Buben mit den Panzern spielen oder sich gewöhnliche Mistkäfer zu einem großartig anzusehenden Naturwunder auswachsen: "Men Who Stare At Goats" ist so was wie der (nachweislich tatsächlich vorgefallene) Versuch, linke Hippie-Kultur mit der Militär-Apparatur der USA zu verbinden.

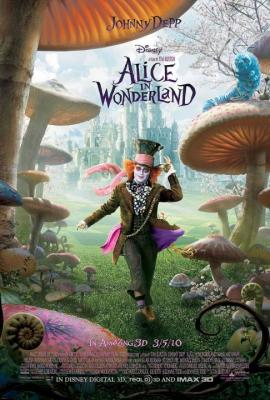

Acid in the army: Jeff Bridges und Ewan McGregor mischen etwas LSD in die Frühstücks-Eier, die vom ganzen Bataillon verspeist werden. Woraufhin die Buben mit den Panzern spielen oder sich gewöhnliche Mistkäfer zu einem großartig anzusehenden Naturwunder auswachsen: "Men Who Stare At Goats" ist so was wie der (nachweislich tatsächlich vorgefallene) Versuch, linke Hippie-Kultur mit der Militär-Apparatur der USA zu verbinden. Eine Farb-Explosion - das ist die grundsätzliche Erwartung, wenn man hört, dass Tim Burton sich dranmacht, die wunderländliche Alice vom Mathematik-Altmeister und Prinz der Absonderlichkeiten, Lewis Carroll, zu verfilmen. Ich erwartete einen aus bunt gewandeten Kaninchen, in den Himmel wachsenden Zwergen und einer bekifften Grinsekatze zusammengebrauten LSD-Rausch - und der Kino-Besuch war diesbezüglich keine Enttäuschung.

Eine Farb-Explosion - das ist die grundsätzliche Erwartung, wenn man hört, dass Tim Burton sich dranmacht, die wunderländliche Alice vom Mathematik-Altmeister und Prinz der Absonderlichkeiten, Lewis Carroll, zu verfilmen. Ich erwartete einen aus bunt gewandeten Kaninchen, in den Himmel wachsenden Zwergen und einer bekifften Grinsekatze zusammengebrauten LSD-Rausch - und der Kino-Besuch war diesbezüglich keine Enttäuschung. Ein Film über das Kino selbst. "Shutter Island" erschüttert den Zuschauer und das Vertrauen in seine eigenen Augen, in seine Wahrnehmung, in seine Sinne. Wenn im Hurrikan Äste waagrecht durchs Bild fliegen und Leichen ihre Augen öffnen, dann ist die Einstellung die Einstellung, kameratechnisch, und der Kinogeher in erster Linie verwirrt.

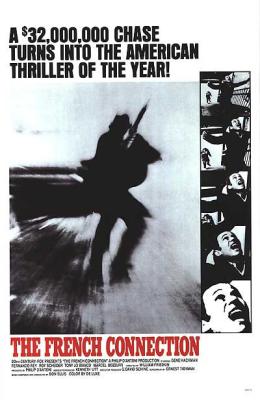

Ein Film über das Kino selbst. "Shutter Island" erschüttert den Zuschauer und das Vertrauen in seine eigenen Augen, in seine Wahrnehmung, in seine Sinne. Wenn im Hurrikan Äste waagrecht durchs Bild fliegen und Leichen ihre Augen öffnen, dann ist die Einstellung die Einstellung, kameratechnisch, und der Kinogeher in erster Linie verwirrt.  Popeye in Spinat-Laune. Gene Hackman fuhrwerkt als Criminal Cop in Brooklyn, als sei es seine eigene Spielwiese. Er legt sich da mit ein paar kleinen Dealern an, mit seinen Kollegen, mit seinem Vorgesetzten, bis er so lange herumspielt, dass er letztlich an einen Spielgefährten gerät, der in seiner Liga spielt. Fernando Rey nämlich als distinguierter Marseillaiser Drogen-Boss Alain Charnier.

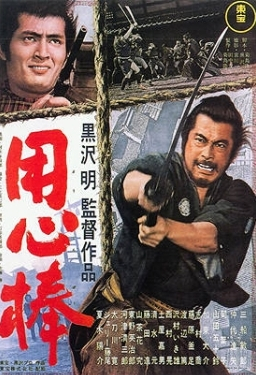

Popeye in Spinat-Laune. Gene Hackman fuhrwerkt als Criminal Cop in Brooklyn, als sei es seine eigene Spielwiese. Er legt sich da mit ein paar kleinen Dealern an, mit seinen Kollegen, mit seinem Vorgesetzten, bis er so lange herumspielt, dass er letztlich an einen Spielgefährten gerät, der in seiner Liga spielt. Fernando Rey nämlich als distinguierter Marseillaiser Drogen-Boss Alain Charnier.  Japan hat sich mehrere Jahrhunderte lang bemüht, seinen Ehrenkodex zu unterfüttern. Egal, ob mit der ehrenhaften Fleischzerschneidung Seppuku oder dem Ethik-Katalog der Samurai, dem Hagekura. Dafür, dass der Einzug der Neuzeit in die tradierte japanische Gesellschaft - zumindest für die zeitgenössischen Kinogeher - mit einer Farce begann, dafür sorgte alleine Akira Kurosawa. Sein 1961 entstandener "Yojimbo" erzählt eine Geschichte, in der all das großartig gepflegte, großartige Image Japans in 107 Minuten Harakiri begeht.

Japan hat sich mehrere Jahrhunderte lang bemüht, seinen Ehrenkodex zu unterfüttern. Egal, ob mit der ehrenhaften Fleischzerschneidung Seppuku oder dem Ethik-Katalog der Samurai, dem Hagekura. Dafür, dass der Einzug der Neuzeit in die tradierte japanische Gesellschaft - zumindest für die zeitgenössischen Kinogeher - mit einer Farce begann, dafür sorgte alleine Akira Kurosawa. Sein 1961 entstandener "Yojimbo" erzählt eine Geschichte, in der all das großartig gepflegte, großartige Image Japans in 107 Minuten Harakiri begeht.